6月14日下午,中国公路学会2025青年人才学术沙龙在苏州举办。来自中国科协/北京市科协青年人才托举工程入选者、博士生专项计划入选者、托举导师代表以及来自全国高等院校、科研机构的青年学者齐聚一堂共同探讨人工智能技术在交通运输领域的机遇与挑战。沙龙由长沙理工大学一流学科建设办公室副主任金娇主持,中国公路学会常务副理事长张劲泉、副秘书长(主持工作)王大鹏及相关工作人员参加了本次沙龙。

张劲泉副理事长代表中国公路学会致辞,他表示青年人才是科技创新的生力军,是行业发展的未来,学会将继续为青年人才在强化政策支撑、打造多元平台、注重能力提升和推动产学研融合四个方面做好托举服务工作,希望青年人才勇于探索、敢于突破,在交通强国建设中勇担使命、奋发有为!

长沙理工大学一流学科建设办公室副主任金娇

主持学术沙龙

第一阶段:海报展示和互动交流

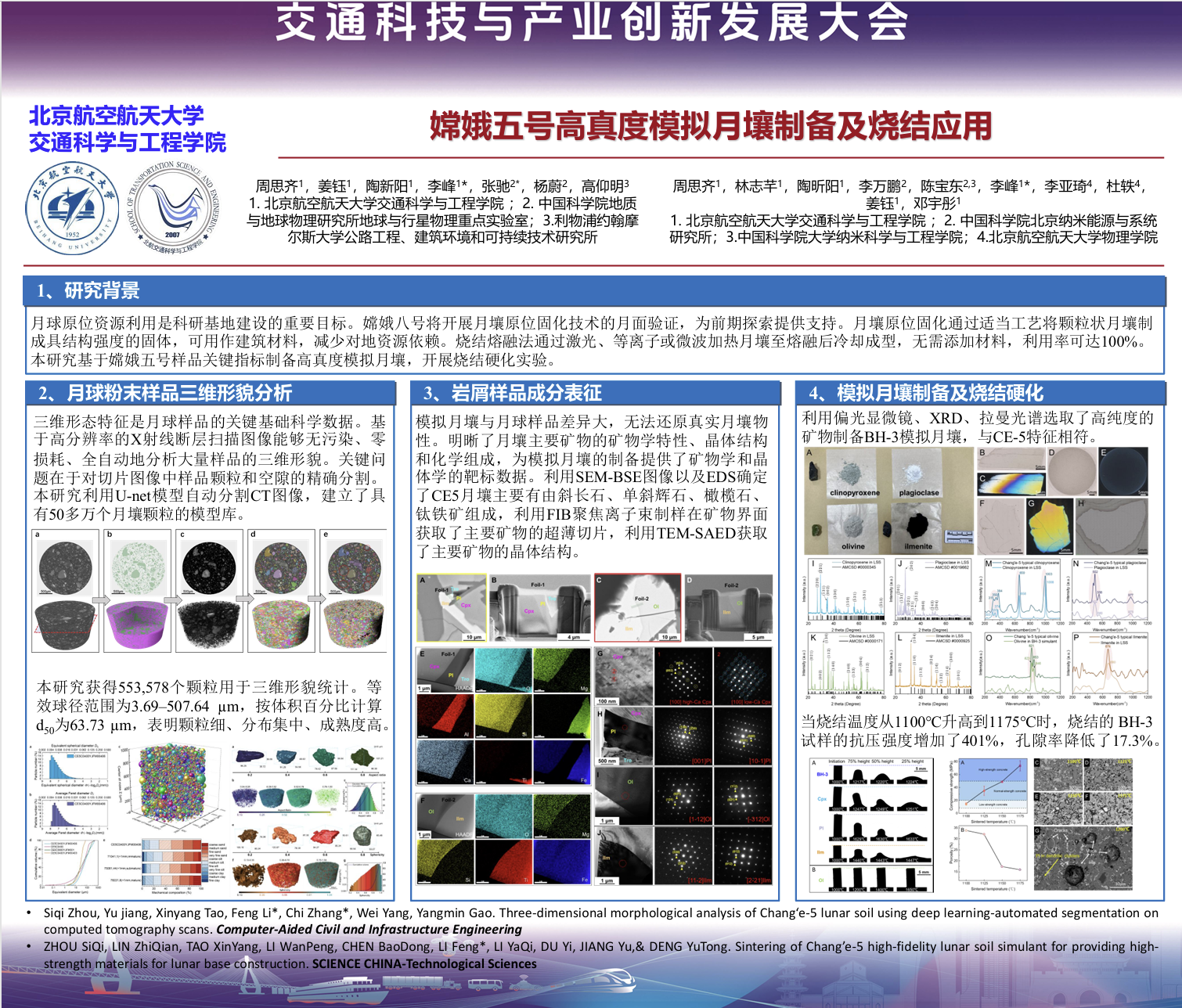

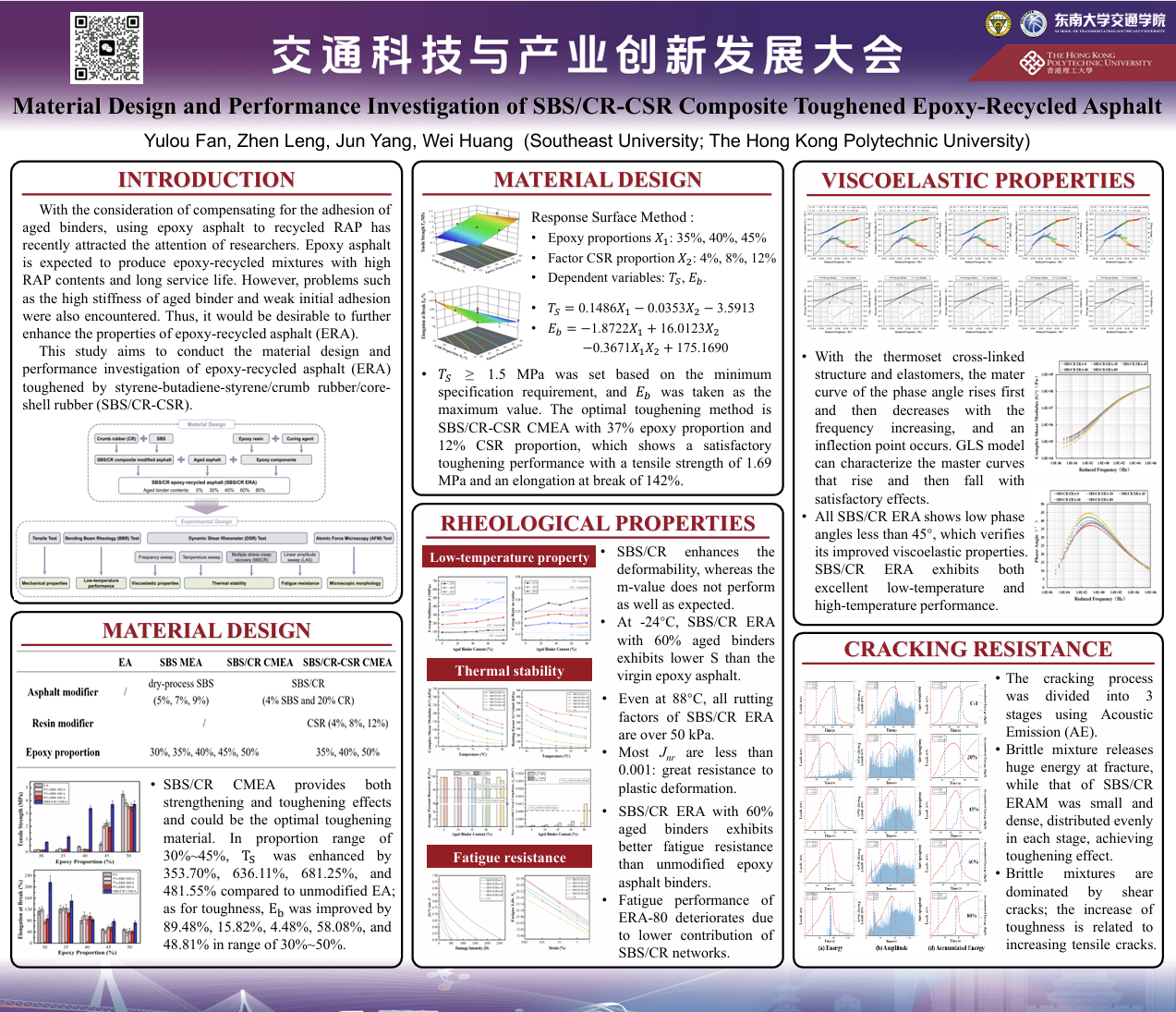

为创新会议组织形式、活跃交流气氛、提升交流效果,沙龙特别设置了海报展示和互动交流环节。北京航空航天大学副教授周思齐、长安大学博士研究生王腾、山东大学博士研究生张道生、东南大学博士研究生范玉楼、长安大学博士研究生冯子轩、北京交通大学博士研究生郭易东分别围绕《嫦娥五号高真度模拟月壤制备及烧结应用》《路域太阳能禀赋评估及光伏规划策略》《隧道与地下工程岩体渗流灾变近场动力学模拟方法》《SBS/CR-CSR复合增韧环氧再生沥青材料设计及性能研究》《利用分子动力学模拟探索老化和缺陷对沥青拉伸断裂行为的影响》《超大直径泥水盾构短螺旋与后置破碎机协同防滞排的机理建模研究》进行海报展示与互动交流,通过面对面的讲解与问答不仅拉进了参会者与报告人的距离,也促进了青年学者们跨学科跨专业的交流与合作。

第二阶段:托举传帮带

王大鹏副秘书长为中国科协青托博士生专项计划的托举导师代表北京交通大学国际教育学院院长姚恩建、北京工业大学/中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司研究员温佳年颁发了聘书。

在报告交流环节,第七届中国科协青托项目入选者同时也是博士生专项计划托举导师的温佳年以《在托举中成长:青年科研人的突破与传承》为主题分享了他作为青年科研人才的成长历程与创新成果。他依托世界最大跨径悬索桥张靖皋长江大桥,在缆塔自平衡体系、非线性稳定及抗震设计中存在的关键科学与技术难题开展研究。托举期间,发表SCI论文20余篇、出版专著1部,并入选国家级青年人才。作为托举导师,他指导博士生张强开展桥梁全寿命抗震研究,实现从单一地震研究到地震-腐蚀多场耦合研究的学术传承,共同发表论文8篇。他强调"里程碑式"科研培养模式,将理论研究与国家重大工程需求相结合,研究成果直接服务于东南沿海的多座跨海大桥设计,为我国交通强国战略提供了重要的科技支撑。

第八届中国科协青托项目入选者湖南大学副教授彭飞以《GFRP筋混凝土连续深梁受剪性能与设计理论》为主题分享了他在桥梁工程领域的创新研究——采用碳纤维/玻璃纤维复合材料筋(FRP)替代传统钢筋,以解决滨海桥梁在腐蚀环境下的耐久性难题。通过22根大尺度梁体试验,系统研究了FRP筋连续深梁的抗剪性能,首次定量揭示了裂缝演化规律,并建立了更精准的抗剪承载力设计模型。该技术可使桥梁寿命从25年延长至100年,成果已应用于地方标准制定,为应对全球桥梁老化问题提供了中国方案。

中国科协青托博士生专项计划入选者、长安大学博士研究生王腾以《青托引航,逐光而行——为绿色交通贡献青年力量》为主题分享了其在绿色交通领域的创新研究成果。他围绕"交通能源融合"和"道路废弃物再生利用"两大方向,重点介绍了路域可再生能源评估与利用研究,针对道路线性分布特点,提出了路域太阳能资源禀赋评估方法,量化了公路沿线区域构造物的光伏可利用水平,实现了满足一定自洽率的路域光伏规划设计并在典型公路场景进行了案例验证。作为首批博士生专项入选者,他深刻体会到该计划在拓展学术视野、提升科研能力、构建合作网络等方面带来的全方位支持,并表示将秉持"责任、成长、激励、分享"的理念,继续深耕交通强国建设和"双碳"目标实现等国家战略需求,努力将科研成果转化为服务社会的新质生产力。

中交信科集团AI中心首席专家李亚楠以《大模型与交通基建领域的产业应用落地探索》为主题分享了中交集团在土木建筑行业大模型应用的探索与实践。作为央企首个行业大模型"蓝翼大模型"的建设者,中交集团构建了包含140亿参数语言模型和70亿参数多模态模型的AI体系,并开发了覆盖设计、施工、养护等全产业链的30多个业务智能体。报告指出,当前行业面临高质量数据集构建、业务场景与AI能力匹配等核心挑战,特别强调了基建行业数字化基础薄弱但转型需求迫切的现状。通过智能体平台建设,中交集团已实现合同审查、病害检测、三维建模等百余个场景的AI赋能,累计处理员工咨询超百万次。李亚楠提出,AI时代将重构企业数字化范式,从多系统并行转向统一智能入口,从固定流程转向目标驱动的智能流程设计。最后,他诚挚邀请青年科技人才加入央企,共同推动基础设施建设行业的智能化转型。

第三阶段:主题对话

在第三阶段主题对话环节,邀请了来自产学研用领域的5位嘉宾结合自身工作内容共话“人工智能+”在交通运输领域的落地应用和发展前景。

中交信科集团AI中心首席专家李亚楠分享了央企在大模型落地实践中遇到的核心挑战。他指出当前行业大模型应用存在三大痛点:一是模型幻觉问题严重,与基建行业"设计终身负责制"的严苛要求形成尖锐矛盾;二是Demo演示与实际应用差距大,开源方案虽能快速搭建原型但难以满足工程精度需求;三是专业内容生成能力不足,特别是在施工图纸、技术规范等关键领域仍存在明显短板。面对这些挑战,中交集团采取"扬长避短"策略,通过构建行业垂域模型、严格划定AI应用边界(仅让其处理擅长任务),并建立覆盖300多个场景的应用矩阵。其中方案编写等文本类应用成效显著,但涉及CAD设计等专业领域仍需持续攻关。这些实践为传统基建行业的数字化转型提供了宝贵经验。

北京工业大学研究员温佳年分享了AI技术在桥梁抗震研究中的创新应用与挑战。作为防灾减灾领域的青年专家,他重点探讨了物理信息神经网络(PINN)在抗震研究中的实践:一方面通过将物理机制嵌入神经网络,提升抗震分析的智能化水平;另一方面也指出当前大模型在工程应用中面临计算效率瓶颈——相比传统数值计算方法(如四阶龙格-库塔法)仍存在效能不足的问题。针对灾害荷载数据挖掘,团队创新性地采用AI技术处理海量地震动数据,通过特征提取弥补传统LM模型的局限,特别是在识别地震脉冲和实时特性方面取得突破。他强调,AI与工程物理模型的深度融合需要平衡理论创新与实际需求,在保持科研前沿性的同时,更要解决工程实践中计算效能等关键问题。这一探索为基础设施防灾研究提供了"AI+物理"的跨学科研究范式。

广西大学大跨拱桥关键技术教育部工程研究中心副主任郭晓分享了大跨径拱桥施工中智能技术应用的创新实践。针对拱桥建设中临时塔架偏位控制这一核心难题,团队研发了基于北斗定位系统的智能调控技术:通过塔顶接收装置与智能千斤顶的协同作业,将传统分米级的偏位控制精度提升至2厘米以内,该技术已成功应用于平南三桥(560米世界最大跨度)等重大工程,并获得中国专利优秀奖。技术演进经历了两个阶段:从初期的大型工作站控制,发展到与欧维姆合作研发的芯片集成化方案,显著降低了成本。此外,团队还创新性地应用深度学习技术,建立索力与拱轴线变形的映射关系,通过预测吊装过程中的结构变形来优化索力调整,提升了施工精度与效率。这些实践展现了智能技术在传统基建领域的转化潜力,为特大跨径拱桥建设提供了"自动化+算法优化"的解决方案。

北京交通大学交通工程系副主任罗斯达分享了AI在交通系统工程中的实践困境与创新思路。他指出了当前智慧交通发展的核心矛盾:尽管城市大脑等AI技术已应用多年,但实际交通拥堵问题仍未根本解决。这源于城市交通系统的特殊复杂性——其多目标优化特性导致缺乏统一评价标准,AI难以判断"局部优化是否带来整体改善"。罗老师提出"渐进式智能化"的创新路径:建议将土木工程设施建设与交通组织优化深度融合,如在新建高架桥等基建项目中同步集成潮汐车道、可变控制系统等智能交通设计,通过"点-线-面"的递进方式提升系统效能。这一思路既承认了城市级交通优化的艰巨性,又为AI技术在具体场景(如通勤廊道)的应用提供了可行方向,体现了"硬基建+软优化"的协同发展理念。

北京航空航天大学副教授周思齐分享了AI技术在月球基地建设研究中的创新应用。面对嫦娥五号、六号带回的月壤样品,团队开创性地将AI技术应用于三个关键领域:首先通过微CT扫描和AI图像分割技术,高效解决了月壤颗粒三维表征的难题,将原本需要数月的手工标注工作压缩至一个月内完成;其次利用大模型的文献挖掘能力,快速锁定科研攻关方向,显著提升研究效率;最后整合探月工程积累的多模态数据(包括轨道器、探测器数据),结合AI分析为月球科研站选址、月面道路规划和资源勘探提供决策支持。这项研究体现了AI在深空基建中的独特价值——既能在微观尺度解析月壤特性,又能在宏观层面辅助月球基地规划,为人类从"探月"迈向"用月"提供了关键技术支撑。

本次沙龙作为中国公路学会青年科技人才系列活动的重要组成部分,旨在搭建一个高水平的交流平台,增强青托入选者与学会、导师之间的沟通交流,持续搭建托举平台、完善服务内容、强化跟踪培养,促进青年人才的成长成才。